* Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen, bereits vorliegende Ergebnisse sollen

aber schon zugänglich gemacht werden. Der Katalog wird

immer wieder erweitert und überarbeitet; für Rückmeldungen sind wir dankbar.

Das Projekt

Der Katalog samaritanischer Pentateuchhandschriften bietet kodikologische Beschreibungen

von Manuskripten aus dem 12.–15.

Jahrhundert einschließlich der Edition und Übersetzung aller darin enthaltenen Paratexte.

Dem Text des Samaritanischen Pentateuchs ist seit dem 17. Jahrhundert, als Pietro

della Valle die erste Handschrift nach Europa brachte,

viel Aufmerksamkeit in der westlichen Bibelwissenschaft und Orientalistik zuteil geworden,

vor allem hinsichtlich seiner Unterschiede

zum Masoretischen Text. Im Schatten des philologischen Interesses an diesem wichtigen

Zeugnis der hebräischen Fünf Bücher Mose standen

dabei allerdings bisher die materielle Form der Tradierung, wie auch die verschiedenen

zusätzlichen Texte, die sich in den Handschriften

finden.

Der Katalog samaritanischer Pentateuchhandschriften versammelt kodikologische Beschreibungen

der ältesten erhaltenen Manuskripte unter

Berücksichtigung sämtlicher mit ihnen verbundenen Manuskriptvermerke, die über die

paläographischen und materialgebundenen Eigenschaften

hinaus Aufschluß über die Datierung, die Schreibertradition oder aber auch das Schicksal

einer einzelnen Handschrift geben können.

Die Handschriften sind heute über Bibliotheken in der ganzen Welt verstreut und ihre

Metadaten werden hier zum ersten Mal umfassend und

gemeinsam präsentiert. Die Form der Erfassung in einem virtuellen Raum bietet dabei

Möglichkeiten, etwa in bezug auf Handschriftenvergleiche

und Datenaustausch, die über herkömmliche gedruckte Kataloge deutlich hinausgehen.

Das Projekt kann zurückgreifen auf die technischen Entwicklungen und Erfahrungen,

die bereits für die datenbankgestützte Katalogisierung

anderer orientalischer Handschriftenkorpora

unter Anwendung des vom Rechenzentrum der Universität Leipzig erarbeiteten und kontinuierlich

ausgebauten Datenmodells und der Grundstruktur von MyMss gemacht wurden und folgt

im Allgemeinen den dabei zugrundegelegten Standards.

Die Paratexte (Manuskriptvermerke)

In den meisten Fällen enthalten die Handschriften des Samaritanischen Pentateuch über

den Text der Tora hinaus auch verschiedene andere

kurze Texte. Zum Teil stammen diese vom Schreiber des Haupttextes und sind eng mit

diesem verbunden, sogar teilweise in ihn hineingewoben.

Zum Teil handelt es sich aber auch um Zusätze von späterer Hand, die bei einem Besitzerwechsel

oder nach einer Restaurierung auf freie Stellen

im Manuskript geschrieben wurden.

Zu den von den Schreibern selbst verfaßten Paratexten gehören neben Kolophonen auch

kurze Formeln, die das Ende eines Buches markieren und

die Anzahl der darin enthaltenen Abschnitte (qiṣṣəm, Sg. qiṣṣa), Wörter und Buchstaben

angeben. Damit verbunden werden teilweise knapp

gefaßte Anmerkungen zum Gebrauch der samaritanischen Interpunktionszeichen (sedari

maqrata). Die für samaritanische Handschriften

charakteristischste Paratextform ist aber das sogenannte Taschkil (tašqīl, Pl. tašqīləm).

Ein solches Taschkil wird gebildet, indem

einzelne Buchstaben aus dem Fließtext besonders hervorgehoben und zu einem neuen

Text zusammengestellt werden. Dazu wird in der Regel

bei der Linierung der Seite neben den regulären Linien und der Rahmung auch ein „Taschkilbett“

vorgezeichnet, in das die Buchstaben

vom Schreiber so gesetzt werden, daß sie gleichzeitig Bestandteil des Fließ- und auch

des Taschkiltexts werden. Der Großteil der

tašqīləm verläuft in der Mitte der Seite senkrecht von oben nach unten, wobei sich

das Taschkil über bis zu zwanzig Seiten erstrecken

kann; es gibt jedoch auch als Kreis verlaufende tašqīləm. Die Funktion der Taschkiltexte

reicht von der eines Schreiberkolophons im

Falle des Großen oder Kleinen Schreibertaschkils über die Markierung der Mitte der

Tora (Taschkil „Mitte der Tora“ in Lev 7), die

Hervorhebung besonderer Textpassagen wie des Schilfmeerlieds einschließlich seines

Kontexts („Siegestaschkil“ in Ex 14–15), die

Akzentuierung des gesetzgebenden Aspekts des Buches Leviticus („Gesetzestaschkil“

in Lev 27) oder der besonderen Stellung des für die

Samaritaner einzigen Propheten Mose („Glückstaschkil“ in Ex 2) bis zum kreisförmigen

„Schabbattaschkil“ in Ex 31, das die besondere

Bedeutung des in diesem Kapitel der Tora im Fokus stehenden Schabbatgebots augenfällig

macht. Weitere Taschkilformen sind weniger

häufig und bisweilen nur in einzelnen Handschrift belegt.

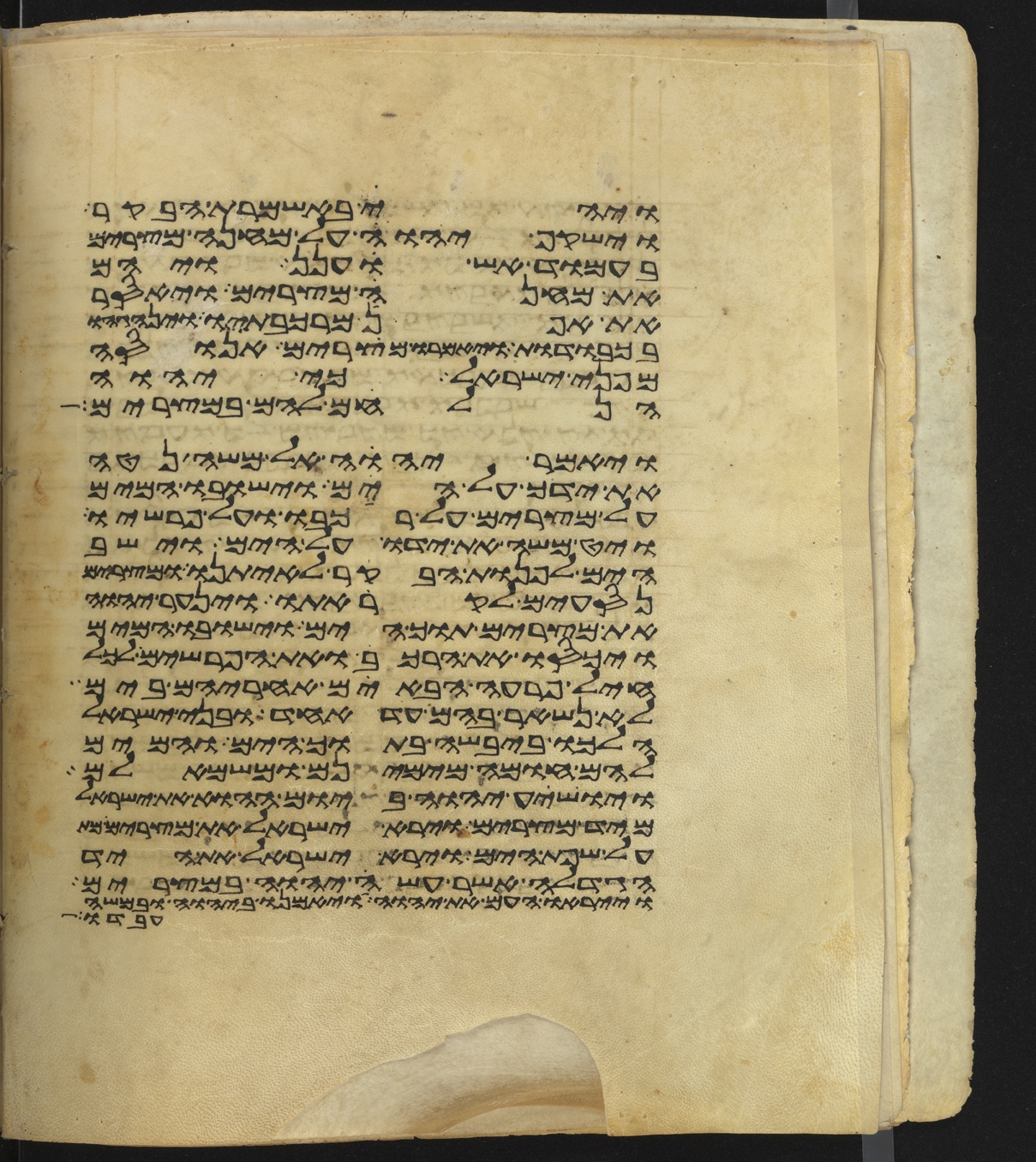

"Siegestaschkil" - Ms. Dublin, Chester Beatty Library 751, fol. 102v.

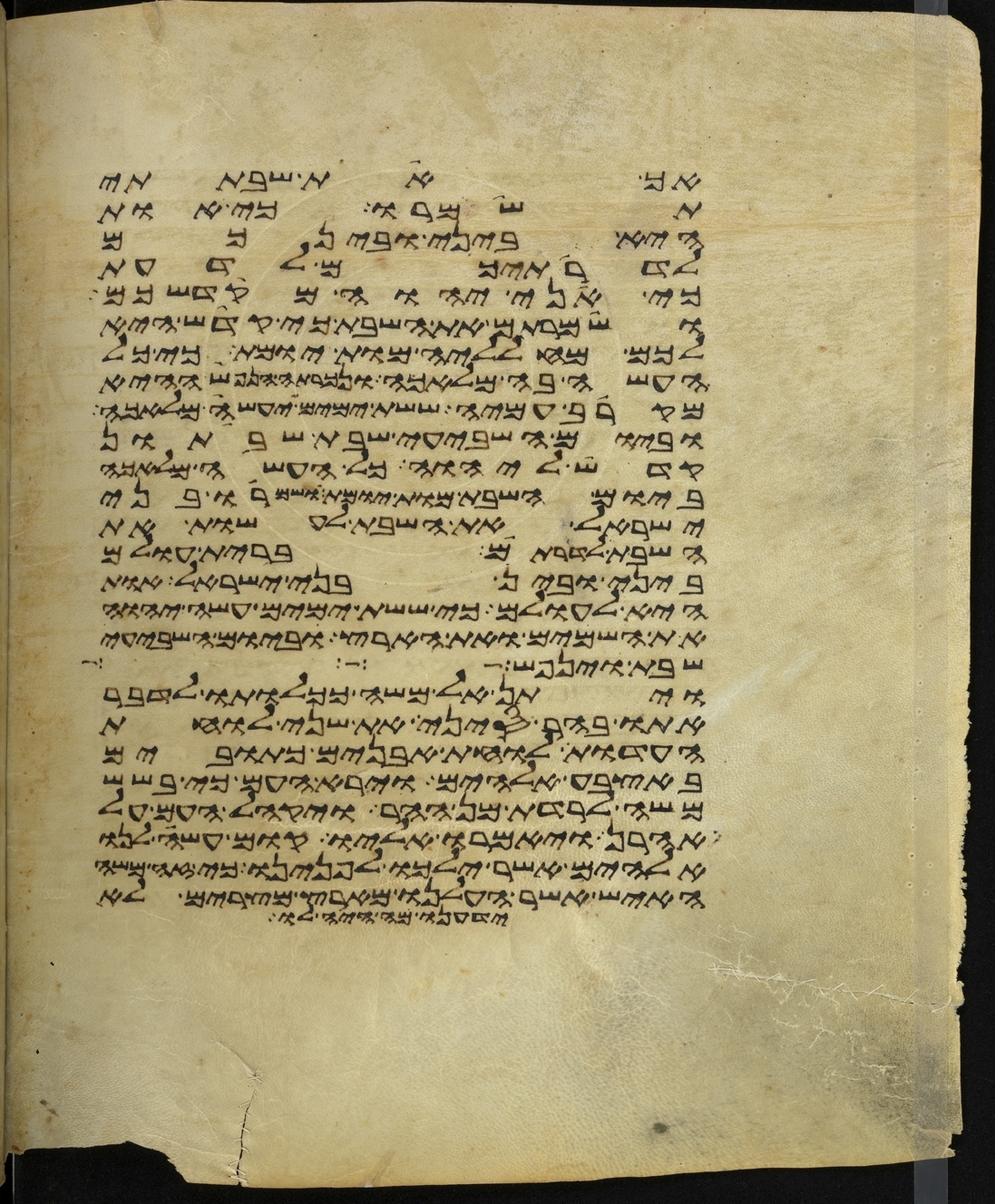

"Schabbattaschkil" - Ms. Dublin, Chester Beatty Library 751, fol. 130v.

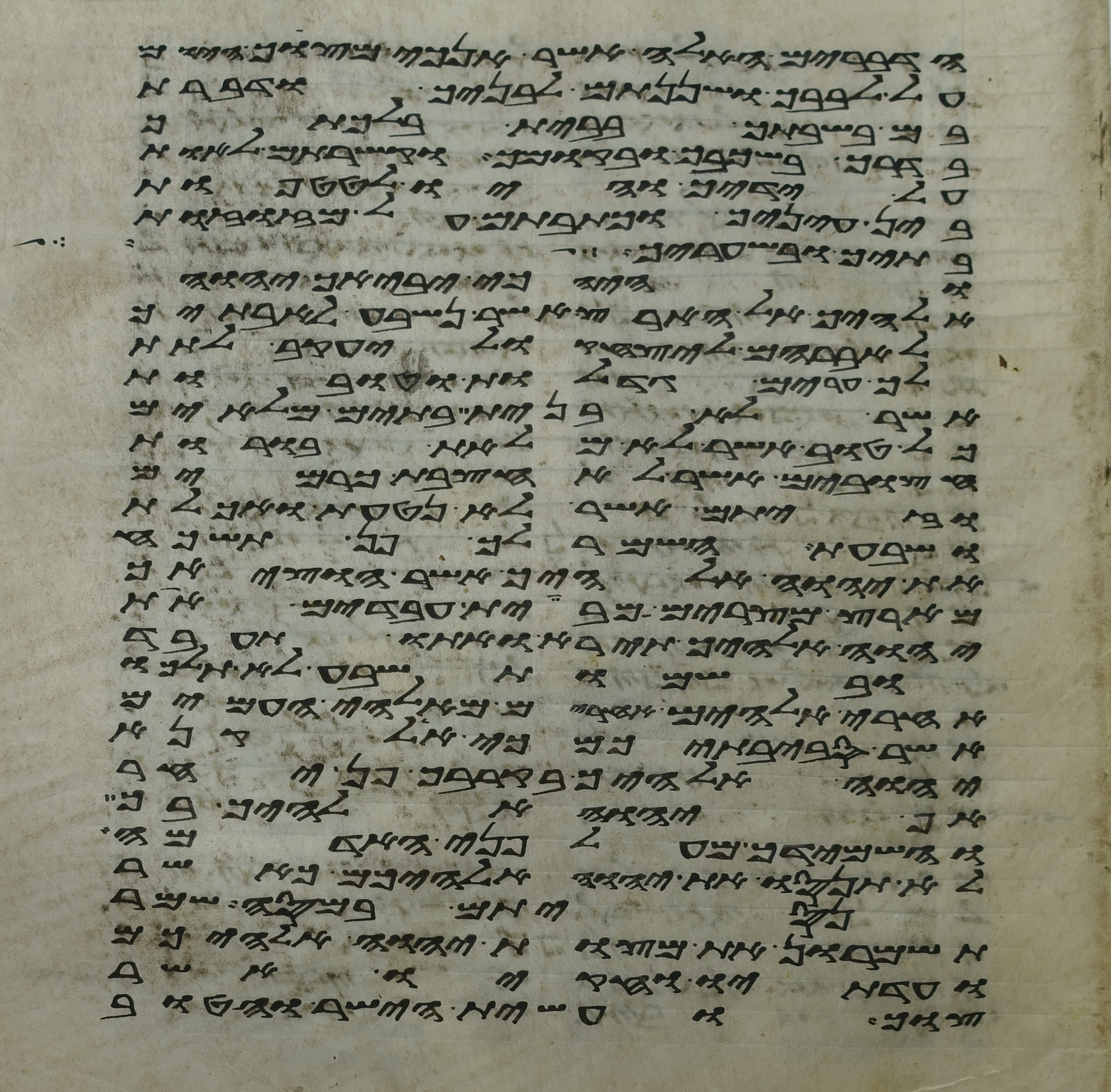

Anfang des "Großen Schreibertaschkils" - Ms. Dublin, Chester Beatty Library 752, fol.

242r.